1957년부터 매년 4월7일은 신문의날이다. 그해 신문표어를 발표한다. 한 주를 신문주간으로 명명해 각종 기념행사를 개최한다. 휴간하는 신문도 있다.

신문이란 대중매체는 정기적으로 대중에게 정보를 제공, 정신적 욕구를 만족시켜주는 앎의 수단이다. 과거에는 세상을 접할 수 있는 유일한 통로이자 가장 정직하고 직접적인 매체로 각광받았다.

그러나 현대 사회에서 신문은 대중에게 공신력을 잃어가며 뉴스가치를 상대적으로 박탈당하고 있다. 거대한 디지털 정보망에 의해 가려졌거나 숨기고픈 진실은 색출되고, 불안정한 소통의 부재가 바로 지금 사회의 모습이다. 뿐만 아니라 정직한 시각은 오히려 신문이라는 매체를 거치며 왜곡될 때도 있다.

갑론을박 다양한 토론과 주관적인 견해는 퍼스널 미디어와 소셜 네트워크의 물결을 타고 수없이 쏟아져 나오고 있지만, 논쟁의 시발점과 팩트는 거짓인지 진실인지 알 수 없다. 이처럼 객관성이 결여된 불투명한 진실 공방이 각양각색의 대중매체를 통해 시시때때로 이뤄지고 있다.

이러한 현실에서 54번째 신문의날을 맞이하는 이 순간 신문의 자유와 품위, 사명과 책임에 대해 다시 한 번 생각해 보는 전시가 서울 충정로3가 대안공간 충정각에서 4월6일부터 5월6일까지 열린다. ‘新 聞 세상에서 가장 (뜨겁고) 차가운 시선’이란 주제를 걸었다.

대중은 신문의 공시성과 현실성이라는 무기로 인해 수많은 정보를 자의든 타의든 그저 수용하고 인정할 수밖에 없다. 어떤 이들에게는 그저 한 조각의 폐지 또는 생활수단으로 분류되기도 한다. 여기에 정치가 뭐고 사회이념이 뭐고 사실이라고 보여주는 것에 팔짱을 끼고 새로운 상대적 가치를 찾으며 해석의 자율성을 외치는 예술가들이 있다.

노순택·박재동·서평주·연미·이광기·조혜경 등이다. 이들은 허위와 사실의 사이를 아슬아슬하게 오가는 신문을 통한 세상읽기의 오류를 예술적 시각으로 조명한다. 사진과 드로잉, 만화, 페인팅, 설치, 미디어 등 작품 20여점을 선보인다.

노순택의 사진은 우둔함은 무고하지만 해석은 위험하다고 웅변한다. 수용 단계에서부터 뒤틀리고 왜곡된 담론을 생산하는 미디어와 사회에 대한 반발을 거침없이 렌즈에 담아 해학적 고찰과 블랙유머와 같은 단서를 제공하는 작업을 보여준다.

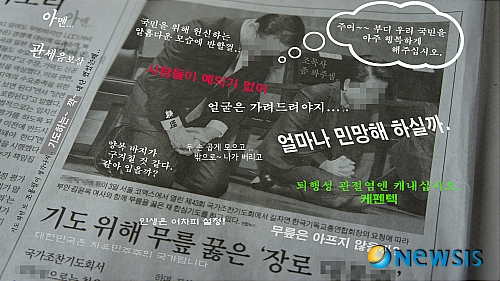

서평주는 미디어 생산과 소비의 방식을 역이용해 신문 지면에 덧그림을 그리거나, 기사를 다른 내용으로 바꿔 재가공하고 영상을 조작한다. 이러한 작업 과정을 통해 미디어의 욕망을 더 강렬하게 드러내거나 의미를 뒤틀고 희화화한다.

연미는 일상의 사건·사고를 취재하고 편집하고 인쇄해 배부하는 전 과정에서 현실과 판타지를 교합, 진실을 분간하기 힘들게 만드는 신문을 가지고 현실을 재보도하는 작업을 펼친다. 전시 공간을 비롯해 공공의 장소로까지 그 전시 영역의 범주를 넓혀 지난해 강남과 홍대, 이대에서 직접 재생산한 신문 작업들로 관객과 소통하는 퍼포먼스를 벌이기도 했다. 이번 전시에서도 신문 퍼포먼스를 이어간다.

이광기는 영상을 통해 신문의 사건사고 위에 가려진 진실과 대중의 입장에서 바라보는 관점을 드러내고 그 속의 부조리한 현상을 꼬집는다. “신문을 본다. 세상 이야기가 궁금해 신문을 본다. 늘 비슷한 사건사고가 생기다가 조금 덜 비슷한 사건사고가 생기면 기삿거리가 된다. 어쨌든 2011년 3월4일. 기자들이 뱉어낸 생각과 장사를 하기 위해 뱉어낸 이미지와 글들의 집합체인 신문을 접어든다. 오늘은 뭐 별일 있나.” 02-363-2093